パンパカパーン!

少林寺拳法2級に合格しました!

ようやくです。

3級から2級になるまで21年かかってしまいました。(笑)

関連記事

→ 男45歳、格闘技(体術)を習いたい~習い事選び・少林寺拳法

少林寺拳法の長い歴史の中で、2級になるのにここまで時間がかかった奴は僕ぐらいでしょうか?(ブランク20年)

実質かかったのは10ヶ月ちょいですが、これが早いか遅いかなんて僕にとってはどうでも良いことです。

2級に進級した、という結果が大事なんです。

実はワタクシ、自分の持っている資格の中で3級を越えたのは初めてです。(汗)

今持っている資格は、小学校~専門学校までの間に獲得したもので、いってみれば親から貰ったようなもの。

親が学費を工面し、衣食住を与えてくれたからこそ、自分が努力できる場、専念できる時間が設けられ獲得できた資格ばかり。

もし、家賃や生活費を自分で工面せねばならなかったら、資格どころか学校に通うことすら難しい。

ゼロから自分で作り上げたものなど一つもない。

この少林寺拳法2級は誰のスネもかじらずに、46歳にして一人でゲットできた初めての勲章です。(遅!)

とはいえ、

厳密に言えば一人でゲットできたわけではありません。

少林寺拳法を教えてくれた道院長、その他先生方や先輩方のおかげだし、試験官をしていただいた他道院の先生方含め、少林寺拳法という組織そのものがちゃんと機能されているおかげです。

そもそも、僕が少林寺拳法に習いにいけるのは、その間、子供の面倒を見てくれる嫁の支えがあればこそです。

人間社会はそういう輪で成り立っているので、全て一人で成し得れるものなど存在しない。

・・・と、ここまで掘り下げると、と~っても深い話になってしまうので、ここでは表面的に「自分1人でゲットした勲章」とさせて下さいまし。m(_ _)m

といっても、

少林寺拳法の2級審査は、余程の事がない限り落ちる事はないと言われています。(笑)

なので、少林寺拳法の有段者からすれば、2級合格ぐらいで騒ぐなと思うでしょうね。

とりあえず、今日はこの2級合格までの道のりを語りたいと思います。

少林寺拳法2級合格~初めての昇級試験・10ヶ月の成果

2級合格までの道のりは平坦ではありませんでした。

僕のもの覚えの悪さ、センスの無さは前回申し上げた。

関連記事

→ 45歳から始めた少林寺拳法・自分改造計画~10ヶ月を振り返る

そんな僕にも2級試験の日が設定されました。

【2019年5月】試験1ヶ月前

目標を持って修練した方が良い

と、S先生が仰られた。

というわけで、

1ヶ月後に昇級試験が催されるので、それに参加する運びとなりました。

試験か・・・。

実はワタクシ、昇級試験を受けたことがない。

今持っている3級は試験無しで獲得しました。

当時(21年前)の道院長がある時、口頭で、明日から茶帯で、という感じで3級拳士になった。

その時は何の不思議も無く、こういうもんなんだ、と解釈していました。

今と昔では制度が違うのかもしれないが、普通に考えれば昇級試験はあるべきだわなー。(笑)

2級科目までの技法は習い終えたところだったので、試験するなら頃合いかもしれない。

んが、僕はまともにできる気がしない。(汗)

その自信の無さゆえ、あえて自分から試験に触れないようにしていました。

もっと自信がついてから申し込もうかと思っていたが・・・こうなったらもうやるしかない。

あと1ヶ月で、6級科目から2級科目までの技、全てをこなせるようにならねばなりません。

2級の試験だから2級の技しか試験に出ないわけではない。

今まで習った技全てが試験対象となる。

・・・どうだろう、技の数は全部で70ぐらいある。(汗)

どの技をやれと言われるのかは分からない。

試験官がその場でランダムにチョイスするので、事前の予測は不可能。

よって、

どんな技だろうが、全てできるようにならねばならないのだ。

ああ、ヤバすぎる。。。

全ての技を覚えるために

何度も言うが、技数が多すぎて全てを覚えるのが僕には至難です。

何かを覚えると何かを忘れる。

ボケ老人にも匹敵するもの覚えの悪さ。(汗)

・・・ちなみに、黒帯の先生方は

なーんだ、こんだけか、少ないなー2級は・・・

と言っていた。

(lll ̄□ ̄)オイ!

・・・・どういう感覚してるんだ?

この数が少ない????

意味が分からん。(汗)

技を覚えるのになぜ苦労しているのか?

覚えるのに人一倍苦労しているのは、僕が6級から2級までの技を一気に習うハメになっているからです。

本来であれば、6級科目を習い終えたら6級の試験、次に5級、4級、3級、2級と、段階を踏んで修練と試験を繰り返すものです。

各級の技数の平均は10ぐらい。

ひとまとめに70の技数を覚えようとすれば、過去の技をちょくちょく忘れても致し方ない気がしませんか?(汗)

それともう一つ、

少林寺拳法の技は単純な技でも覚え難いカラクリがあります。(自論)

まずは基本中の基本、少林寺拳法の組手においては、

攻者(相手を攻撃する側)と守者(相手の攻撃を防いで反撃する側)に分かれて技を繰り出し合う。

少林寺拳法は護身術なので、攻者の攻撃をかわしてカウンターで反撃する守者が主役です。

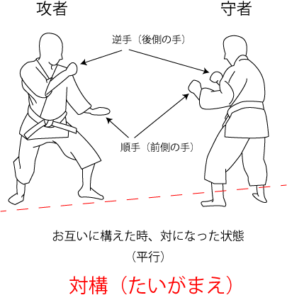

お互いに向き合った「構え」も、対構(たいがまえ)と開構(ひらきがまえ)がある。(他にもいろんな構えはありますが割愛します)

- 対構(たいがまえ):相手と同じ構えを自分もとる(例.相手の左足が前、右足が後ろなら、自分も同じにする)

- 開構(ひらきがまえ):相手と同じ構えだが、対称となる構え。(例.相手の左足が前、右足が後ろなら、自分は右足が前、左足が後ろ)

そして、構えた時の手の位置は、

順手(構えた時、前側になる手)と逆手(構えた時、後ろ側になる手)が存在する。

例えば、この技をやる時は対構、この技の時は開構、というのはそれなりに決まっている。

さらに、

攻者は順手でこういう突き方で攻撃してくるから、守者はこうやって防ぐ・・・とか、逆手の場合はこうやる・・・などなど。

突きだけでなく、蹴り、体や足の動かし方など、とにかく、身につけるべきバリエーションが多いのである。

何十と技をやれば、違う技とごっちゃになります。(汗)

これが覚え難さを倍増させていると思われる。

さらに、試験となると、攻者と守者、どちらの側も均等にできるようにならねばならない。

守者はできるが、攻者をやろうとすると・・・あれ?どうやって攻撃するんだっけ?

という不思議な現象がよくあります。

さらに、一人で練習するとできるが、組手でやると途端にできない、というのもよくある怪奇現象です。(汗)

もう頭の中はパニックです。

覚えた方法

試験まで1ヶ月。

いまだにパッとできない技が多すぎる。(汗)

自分のドン臭さにイライラ。

しかし、事ここに至ってはそんな悠長な事は言ってられない。

何が何でも1ヶ月で覚えきらねばならないのである。

頭と体に叩き込むため、自分なりに工夫をしました。

名付けて、バカはアナログで覚えろ作戦です。

全ての技の名前をA4用紙に手書き(マッキーの太字)で大きく書き、部屋の壁一面に画鋲止め。

さらに毎夜、それを見ながら反復練習することを日課にした。

分からなかったらネットや本で調べまくり、なおかつ、道院の先生に恥を忍んでもう一回教えを乞う。

そんな日々を過ごしていたら少しずつ記憶に残るようになって、そらで出来る技が増えていった。

今までイカンかったのは、

パソコンを開くなり、本を開かなければ、少林寺拳法の技の名前を見ることはなかった。

これがダメだった。

こういう環境だと「やろう」という思考が先にこないと行動がついてこないからです。

そうなると、別の都合や状況を優先させてしまうので、少林寺拳法を後回しにしがちになります。

そうではなく、気持ちよりもまず先に目に入れる事が肝心。

要するに、いかに日常生活の目に触れさせるかです。

自分の部屋に入れば否が応でも目につくようにします。

すると、自然に「やろう」という気持ちが湧いてくる。

そう、

目につけばちょっとやってみようという気になります。

この些細な行動の積み重ねが、頭と体に記憶として刻んでいきます。

そして、自分の手で技の名前を書くことも大事だったんです。

しかも大きく、太いマジックペンで。

パソコンで入力しても記憶に残りません。

無論、既に印字されているものを読むだけもダメです。

直筆!

アナログな方法ですが、効果が高いと感じました。

10ヶ月目にして、ようやくこの方法に気付いた次第でございます。(遅すぎるだろ)

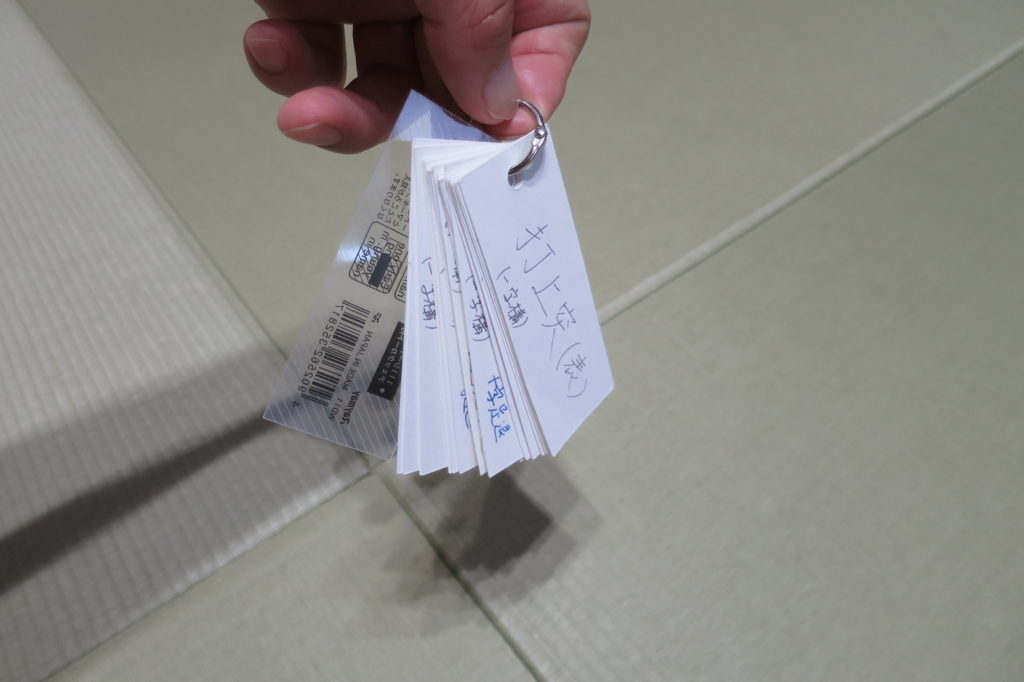

まだ覚えきらんので最後の切り札

試験日まで1週間を切りました。

だいぶ覚えたが、まだ完璧ではありません。

やっぱりまだ曖昧な部分が多い。

サッとできるのは5割。

サッとはできないが、少し考えればできるのが4割。

残り1割は、少し考えて、あ間違えた、というやつ。(汗)

一言で言えば、だいたい覚えている、というところでしょうか。

だいたい、ではダメだ。

ちゃんと覚えないと。

試験日まで1週間切っている。

何とかこの状況を打破したい。

こうなったら奥の手。

コレを使うしかない。

学生の頃、試験や受験などで活躍したやつです。

表面に守者の技、裏面に攻者の構えと突き方が書いてあります。

これなら常時携帯できるので、運転中でもトイレ中でも勉強することができます。

仕事中はさすがに無理だが、休憩中ならできます。

その甲斐あってか、8割方の技はサッとできるようになりました。

(それでも!完璧の域まで到達できませんでした・汗)

クオリティの問題

とりあえず、試験前日までに技は大方覚えました。

不安要素もあるが、昇級試験は通過できるであろうレベルまでは会得できたと思う。

一ヶ月前は、100%落ちるであろう不安しかなかったが、今では99%受かるであろう自信へと変わっていた。

・・・ただ、もしこの試験、クオリティまで厳しかったら100%落ちる。

クオリティとは、技のキレ、無駄のない体の運び方、スピード、正しい姿勢などのことです。

僕が仕込んできたのは今まで習った技のやり方であって、あくまで表面的な動作に過ぎません。

格闘技の動きと呼べるものではなく、言ってみれば、踊りのレベルでしょう。(汗)

到底、実践で活用できるほどのクオリティではない。

2級試験ではそこまで厳しくないみたいだったので受験することにしたわけだが、クオリティの度合いなんて試験官の主観で変わってしまうのではないか?

と思ったりもします。

ここは割り切って、まずはどんな技を言われてもすぐ対応することだけ考えます。

クオリティはいずれ、という事で。

2級試験

ついに、この日がきた。

ちょっと緊張する。

この感じ、何歳ぶりだろう?

大人になっても緊張する場面というのは多々ある。

結婚式で新郎挨拶した時、友人の結婚式の余興で一人でギターの弾き語りをしたり、何百人の前で一人でプレゼンした時などなど・・・緊張する修羅場はそれなりにくぐってきた。

が、この少林寺拳法の昇級試験というのは、それらとは違った独特な緊張感がある。

2級試験は合格して当然・・・らしい。

このフレーズが緊張感の大元です。

これで落ちたら・・・と思うとゾッとする。(汗)

我が道院から初の落第者が出た!

なんてレッテル貼られたら、今まで手取り足取り教えてくれた先生方に合わせる顔がない。(汗)

是が非でも合格せねば!というプレッシャーからの緊張です。

さて、

ついに試験開始の時刻となった。

6級から2級まで、様々な昇級試験が大人も子供もまとめてここで行われる。

子供が12人ぐらいで、大人が自分含めて3人ぐらい。

みんな帯の色は様々。

僕と同じ茶帯は子供で5人ぐらいいた。

この会場の淵には子供たちの親達が見守っています。

うーむ、ギャラリーに見られるのはちょっと嫌だな。。。(汗)

僕が最年長かと思えば、僕よりも年長者と思われる人が一人いた。

しかも緑帯なので、6級から4級のいずれか。

もう一人、その相方と思われる大人は僕よりは年下っぽいが、そこまで年齢差はなさそう。

その人も緑帯。

緑帯同士ペアで昇級試験に臨んで来たっぽい。

試験官となる先生は、この教区(地区)の各道院の道院長の方達だ。

10人ぐらい居ただろうか。

受験者15人に対して試験官10人はちょっと多い気がしたが、そういうもんなんだろうか・・?

無論、僕の道院の道院長とS先生も来ている。

まずは、全員整列して鎮魂行を行う。

鎮魂行とは、少林寺拳法における精神修養です。

大雑把に言うと、体を動かす前に、少林寺における心構えや金剛禅の教えなどを全員で唱和して、精神力UPだけでなく、肉体的にもスイッチを入れようというものです。

ここからが本番。

受験者は各試験官に振り分けられます。

それぞれ試験内容が異なるし、大人と子供も別に分けられます。

僕は、一般2級・大人の部の括りになるが・・・僕だけだった。(汗)

一人で整列。。。

試験官に「相手はいないのか?」と問われたので、S先生を指名させてもらった。

これはラッキーな展開です。

てっきり、見知らぬ赤の他人と組まされると思っていました。

やはり、見ず知らずの人と組手をやるよりは、何回も組手をした人との方が勝手が分かるというもの。

さあ開始です!

まずは単演。

試験官が出題した構え方や足さばき、基本技を一人で淡々と披露します。

次に形(かた)。

- 天地拳第1系~4系

- 義和拳1系、2系

- 龍王拳1系

それぞれ表(左前始まり)と裏(右前始まり)を披露します。

次に受身。

- 前受身

- 後受身

- 横転から起上り

- 大車輪

これらも全て、表と裏を両方やります。

ここまでで約30分ぐらい経っただろうか。

僕は必死だったので時間の感覚はありませんが、長いとも短いとも感じなかった。

それよりも汗の量がハンパなかった。

体を動かしているから汗は出るが、緊張感も重なって、ありえない発汗量だった。

試験官に途中、何度も心配されてしまった。(汗)

大丈夫。

汗は凄いが、不思議とどこか心地良い感覚であった。

後半、ようやく組手となった。

S先生に相手をしてもらう。

組手となると、守者も攻者もしなければならない。

試験官からの出題をこなすが、やはり何箇所か間違えてしまったが、S先生のフォローのおかげで何とかクリアできた。

全ての科目が終わり、試験官から合格と口頭で伝えられた。

おおっしゃー! 何と嬉しいことか。

ただ、姿勢が悪いので注意をうけた。

やっぱりね。(汗)

ついでに、世間話も少しさせてもらった。

試験官は、とある道院の道院長だが、30歳から始めて今年で40年目だという。

てことは70歳?もっと若く見える。

試験官は仰られた。

「少林寺拳法は続ければ続けるほど面白いので、是非、やり続けてほしい」

心に残るお言葉だった。

一応、防具2人分を持ってきたが、結局使わず終いだった。

あの緑帯の大人2人は防具をつけて試験を受けていたみたいだ。

その試験官はウチの道院長だった。

とりあえず、無事終わった事にホッとした。

まとめ

というわけで、なんとか2級になりました。

終えてみれば、楽しかったという感想です。

緊張したなー。

しかし、人生において、緊張の無い人生ほどつまらないものはないであろう。

今回、久しぶりに緊張感を味わって、改めてそう思いました。

必死こいて技を覚えようとしたあの日々がなつかしい。(まだこれからだが)

試験を受けて改めて思ったのは、技のクオリティを上げねば!と心底望んだ。

試験はそれなりにこなしたが、一つ一つの技は自分でもヘタだなー、と思ったぐらいだ。

全体的に小さいミスも多いし。

お情けで2級をいただいたようなものです。

次の1級試験の時は、もっとキレのある技を披露できるように磨かねばなりません。

試験を通じて、新たな課題と目標を持つと共に、新たな経験をしたことで世界観が広がりました。

少林寺拳法は面白い

試験官に言われた言葉が心に残る。

僕も面白いと思って継続しているが、40年やり続けた人の面白みと比べるとその深さは計り知れない。

その域に到達できるかどうか分からないが、いつか自分も同じセリフを言える拳士になりたいと思った。

つづき

→ 茂木和哉の洗剤で道衣の赤カビが本当に落ちるのか試してみた

前回

→ 男45歳、格闘技(体術)を習いたい~習い事選び・少林寺拳法

→ 少林寺拳法の道衣(道着)と帯の購入~適正サイズは身長で?